Topics 就活の答え

初めての就活グループディスカッション!テーマ・対策・コツを解説

就活の中でも苦手意識を持つ人が多い「グループディスカッション」。「初めてで不安……」「どう対策したらいいんだろう」と悩んでいませんか。このページではハイレベルな選考でも突破できるよう、グループディスカッション(GD)のテーマやコツ、今すぐ始められる対策をまとめました。グループディスカッションに不安を感じている人でも、自分のタイプにあった戦略や対策を知ることができるはずです。

本記事は当社でインターンを経験し、大手コンサルティングファームに内定したKさんが、実際に体験した内容をもとに執筆しています。就活の参考にしてください。

目次

グループディスカッションを徹底解剖!

まず、グループディスカッションを詳しく理解しましょう。グループディスカッション選考を受けたことがない人でも、これを読めばイメージがつかめるはず。

グループディスカッションとは?

グループディスカッションは採用選考の1つであり、就活生が企業側から提示されたテーマについて話し合いを行います。企業はその話し合いを見て、就活生が自社で活躍できそうかを判断します。 話し合いの人数は3~7人程度、時間は15分~1時間程度が一般的。テーマは課題解決が多いものの、企業によってさまざまです。対面で行われるものと、ZoomやTeamsなどを使ったオンラインで行われるものがあります。

3つの評価ポイント

グループディスカッションは、学生の何を評価しているのでしょうか。ずばり、企業が見ているポイントは主に「コミュニケーション能力」「協調性」「論理的思考力」の3つ。どれを重視するかは企業によって異なるため、グループディスカッションを受ける前に下調べしてください。企業HPで求める人材像を確認し、就活サイトや大学が公開している就活体験記、先輩の情報などから、どのような就活生がグループディスカッションを通過したのかを把握すれば、企業が重視する能力が予測できます。

では、それぞれの能力はどのように判断されるのでしょうか。以下が見られているポイントの具体例です。意識することで通過率がグッと上がるでしょう。

| コミュニケーション能力 |

|

|---|---|

| 協調性 |

|

| 論理的思考力 |

|

【例題あり】よくあるテーマを3つに分類!

グループディスカッションのテーマは大きく3つに分類できます。それぞれグループディスカッション中のポイントが違うため、しっかり理解しましょう。

1.抽象系 具体的なゴールや明確な答えが見えにくいテーマ

-

(例)

- 100万円の有意義な使い方とは、どのような使い方か

- リーダーシップを発揮するために必要な要素は何か

- 10年後に活躍する人材の特徴は何か

ポイント

抽象系テーマでは「有意義」「リーダーシップ」「活躍」などの言葉の定義を、参加者同士でそろえることが大切。言葉は人それぞれ、違うことを想起していることがあります。全員が同じ方向を見て議論を進めるため、必ず定義のすり合わせをしましょう。

2.施策提案/課題解決系 ゴールや答えが明確なテーマ

-

(例)

- 自社が進出すべき新規事業領域はどこか

- 新発売のスポーツドリンク販売促進のため、何をすればよいか

- 高速道路の渋滞は、どのようにすれば緩和できるか

- 資料にある工場のオペレーション改善に必要な施策は何か

ポイント

このタイプの攻略法は主に2つ。1つは、要素を網羅的に出していく方法です。新規事業開発やマーケティング系テーマで使えます。例えば、ターゲットとなる年齢層を網羅的に出し、その中から重要なものに絞って考えを深めていく、という使い方をします。1つ1つの要素を掘り下げすぎず、重要かどうかを判断して取捨選択することが大切です。

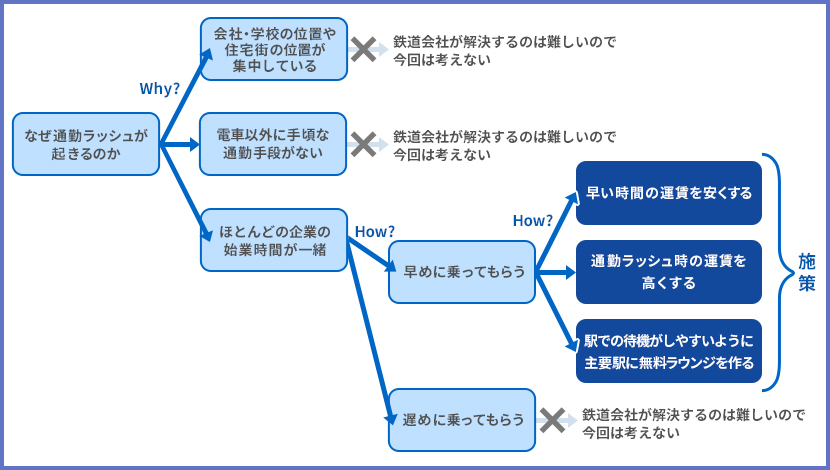

もう1つは「なぜなぜ分析」。課題解決系テーマで使えます。例えば、工場の生産能力が低いのは、廃棄量が多いからだと考えたとしましょう。次はなぜ廃棄量が多いのかについて考えます。「原因の原因」をさかのぼって考えることで、本質的に改善するべき点(ボトルネック)が特定でき、問題を解決する施策にたどりつきやすくなります。

この2つの攻略法は組み合わせて使うこともあります。どちらもしっかり押さえておきましょう。

3.フェルミ推定系 あるものの数値を予想して推定するテーマ

-

(例)

- 動画サブスクリプションサービスの潜在顧客はどの程度いるか

- 自社が新規事業を立ち上げたとき、3年後の売上はいくらか

- 3年間で10%の売上向上を達成するため、何をすればよいか(間接的にフェルミ推定の考え方が問われている)

ポイント

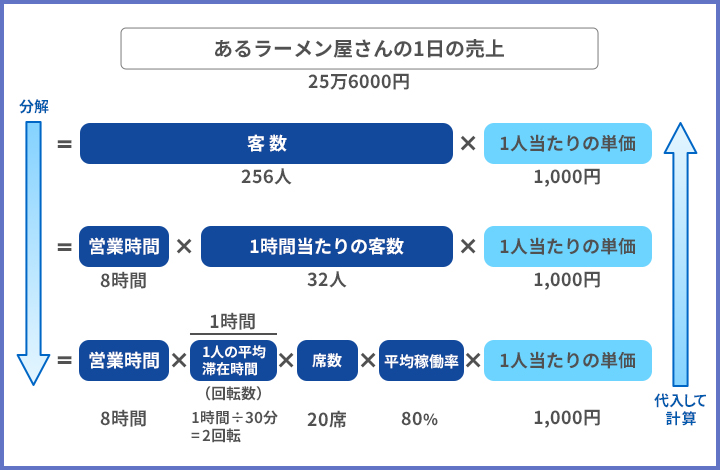

求めたい数値を掛け算や足し算の形に分解して考えることが重要です。

(例)掛け算で分解した場合

要素の分解ができたとしても、想像がつかなかったり、知識が乏しい分野だったりして、どんな値を入れたらいいのかわからないことがあります。そのときは、勇気をもって大雑把に進めましょう。数値の正しさよりも、考え方の筋道が通っていることが重要です。

複合テーマ 3つのテーマを組み合わせたもの

すべてのテーマがこれら3つのどれかに分類できるわけではなく、2つ以上の要素を組み合わせたテーマもあります。特にフェルミ推定系テーマは単体ではなく、施策提案/課題解決系テーマとの組み合わせが多いです。複雑なテーマが与えられても、どの考え方を使えばいいのか、もしくは組み合わせて使えばいいのか冷静に考えましょう。

-

(例)

-

活躍できる社員をより多く獲得するには、どのような採用戦略を行うのがいいか

└抽象系(「活躍できる」の定義づけが重要)×施策提案/課題解決系(採用戦略) -

ある和菓子屋の売上増加施策を提案し、その効果を定量的に提示しなさい

└施策提案/課題解決系(売上向上施策)×フェルミ推定系(効果を定量的に出す)

【回答例あり】グループディスカッションの流れ

グループディスカッションは基本的にSTEP0~5の流れで進みます(グループディスカッションの時間に自己紹介や役割決めを含むこともあります)。

流れの例 【回答例】

テーマ

朝の通勤電車ラッシュ時、混雑を緩和するための施策(20分)

※自己紹介・役割決めはグループディスカッションの時間外で終わっている想定

STEP0.テーマ確認

テーマとしてとてもわかりやすいので、確認は省略。

STEP1.時間配分の決定(1分)

ファシリテーターか書記(役割分担は後述)、グループディスカッションに慣れている人が仮の時間配分を提示し、全員が承認する流れがスムーズ。制限時間ピッタリの時間配分にしてしまうと、結論が出ないまま時間切れになる可能性も。数分余らせておきましょう。

STEP2.前提確認(3分)

前提確認は「5W1H」に沿って整理するといいでしょう。テーマ発表のとき、指定されていない条件は勝手に決めてしまってOK。全員が同じものをイメージできることが大切であり、全員が知っている、または想像しやすい設定にすることがポイントです。

| When(「朝」とは) |

午前7:30~8:30 |

|---|---|

| Where(「電車」とはどこの) |

JR中央線上り。住宅街→オフィス街の移動に使われ、30分~1時間くらい電車に乗る人が多いといったイメージが共有できればOK |

| Who(誰がする施策か) |

鉄道会社から依頼を受けたコンサルタント |

| What(何を) |

「電車の混雑」は指定されているので省略 |

| Why(なぜ) |

明確なため、省略 |

| How(どのように) |

ここを議論するため、省略 |

+αの要素として、次の要素も考えるといいでしょう。

-

達成ラインをどこにするか?

└肩が触れ合わない程度になる -

どれくらいの期間で効果を出すのか?

└1年程度

STEP3.現状分析/議論の発散(7分)

このテーマは課題解決型であり、ボトルネックの特定が重要。 対面でホワイトボードなどがあれば、ロジックツリーを書いて整理するといいでしょう。オンラインの場合、きれいなロジックツリーを作成する時間はないので、議事録上でインデント機能を活用して整理しましょう。

「インデント機能」使いこなせていますか?Officeソフトの使い方に不安がある人はこちら!

STEP4.議論の収束(5分)

どのような観点で施策を評価するのか、観点の中ではどれを重視するのかをしっかり決めましょう。表に整理すると、スムーズに比較検討ができます。

| 施策 | 効果の 大きさ |

利用客の 利便性向上 |

実用性の 高さ |

コストの 低さ |

備考 |

|---|---|---|---|---|---|

| 早い時間の運賃を安くする | ○ | △ | ○ | ○ | すでに「オフピーク定期券」がある |

| 通勤ラッシュ時の運賃を高くする | ○ | × | ○ | ○ | - |

| 駅での待機がしやすいように 主要駅に無料ラウンジを設置する |

○ | ◎ | ○ | × | - |

Wordの「表の挿入」使いこなせていますか?Officeソフトの使い方に不安がある人はこちら!

STEP5.発表準備(2分)

発表で話す順序

-

- 結論

(施策)

- 結論

-

- 考えた前提

(STEP2)

- 考えた前提

-

- 考えた過程

(STEP3)

- 考えた過程

-

- 施策の評価

(STEP4)

- 施策の評価

-

- 結論

(施策)

- 結論

結論(施策)→自分たちで考えた前提(STEP2)→施策を考えた過程(STEP3)→施策の評価(STEP4)→結論(施策)の順番で話すといいでしょう。結論を最初と最後に言うことがポイントです。

この例のように短いグループディスカッションでは、議事録を見せながら口頭で発表することが多く、長いものになるとPowerPointで数枚のスライドをつくって発表することもあります。

グループディスカッションの役割分担

グループディスカッションは、次の5つの役割分担を意識してください。ファシリテーター(司会)、書記、タイムキーパーは1人ずつで、グループの人数が増えるだけアイディアマンが増えます。発表者はグループ内の誰か1人が担当する場合と、複数人で担当する場合があります。役割は「ファシリテーターをやります!」と各々が宣言する場合と、明言せずになんとなく自然と分担される場合があります。

| ファシリテーター(司会) |

|

|---|---|

| 書記 |

|

| タイムキーパー |

|

| アイディアマン |

|

| 発表者 |

|

【タイプ診断つき】役割別おすすめ戦略!

ここからは、グループディスカッション選考を突破するためにおすすめの戦略を紹介します。

一般的に、ファシリテーターからの役割順に高く評価されやすいといわれています。しかし、高評価されやすい役割はその分、ハードルが高め。背伸びしすぎた役割をすると場を混乱させる人(クラッシャー)となって、かえって低い評価になってしまいます。自分の実力や特性に合った戦略を選び、自信をもってできる役割を担いましょう。

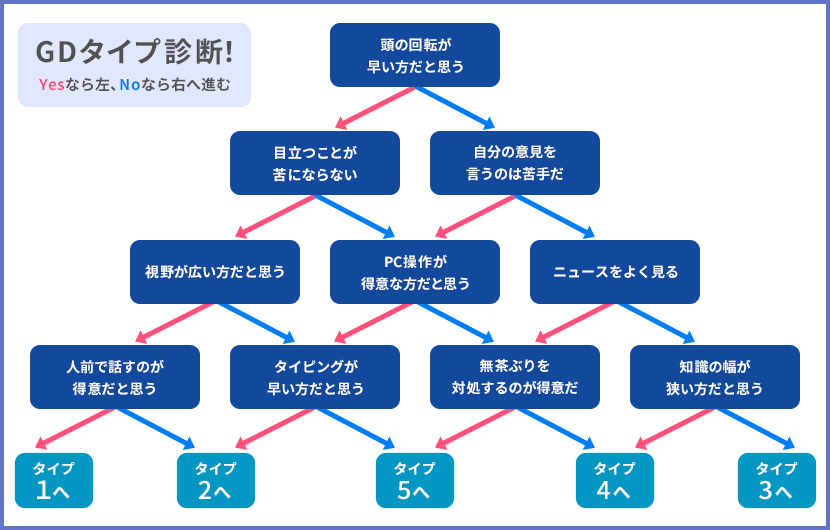

自分にどんなや役割が向いているかわからない人は下の診断を試してみてください。なお、グループディスカッションでは、いつも希望する役割を担えるわけではありません。どの役割が回ってきても大丈夫なようにすべての役割を理解し、練習しておきましょう。

あなたに向いている役割は? グループディスカッションタイプ診断

【タイプ1】ファシリテーターとして議論を進行しよう!

ファシリテーターが向いている人

- グループディスカッションに慣れている

- 視野が広い

- 思考に瞬発力がある

ファシリテーターの勝ち方マニュアル

一番高い評価を得やすいのは、ファシリテーターといっていいでしょう。自信があるなら、立候補しましょう。ファシリテーターの腕の見せどころは「議論の取捨選択」。結論までスムーズにたどりつくには、何を掘り下げいくかの判断が重要です。自分がいいアイディアを出すことより、いま話されていることが結論を導くためにどれくらい重要になりそうかを意識しましょう。

議論の序盤、立ち上がり部分もファシリテーターの働きが重要です。前提確認や議論の方向づけがうまくいくと、高く評価されます。グループディスカッション中に発言が少ない人に気を配ることができると、協調性もアピールできます。

ここで必要な力を鍛えるには、後で解説する1人グループディスカッション(ケース)に取り組むのがいいでしょう。

ファシリテーターになるには

グループディスカッションが始まる前、自己紹介やアイスブレイクの時点から最初に話し始めることでグループの主導権を握りましょう。そうすることで、場の流れで決まったかのようにファシリテーターの役割を獲得できます。しかし、あまりにも自己主張が強い雰囲気が出すぎてしまうと他の参加者が委縮して、議論で意見が出づらくなってしまうことがあります。バランスが重要です。

ファシリテーターのデメリット

ファシリテーターは難しい役割。うまくいかないとかえってよくない印象を残してしまいます。自信をもってできるように練習してから臨みましょう。

【タイプ2】書記をしながら論点を整理しよう!

書記が向いている人

- タイピングが早い

- Wordなどの操作に慣れている

- 言語化能力に長けている

書記の勝ち方マニュアル

書記が勝つには、議論内容の整理が肝。議論中に出た発言をうまく要約し、整理ができると高く評価されるでしょう。論点がわからなくなって話を整理する必要がある場面、施策を比較検討する場面が活躍のチャンスです。書記という役割があるため、役割がない人に比べると話に切り込みやすい点もメリット。PC機能を使いこなして見やすい議事録をとることで、PC操作スキルをアピールすることもできます。

書記になるには

ファシリテーターが決まったらすぐに立候補する、もしくは事前にPCでつくっておいた議事録のテンプレートを出してしまうと、書記になりやすいです。グループディスカッションが始まる前の準備が重要。特にオンラインで行うときは、共同編集するためのファイル共有や画面共有に時間がかからないように注意しましょう。学籍メールアドレスでOfficeを使っている場合、同じ大学の人以外とOneDriveにアップロードしたファイルの共有や共同編集ができないことがあるため、事前に確認を。

書記のデメリット

タイピングが遅かったり、PC操作に手間どったりすると、議事を打ち込むだけで手一杯になってしまい、議論に参加できなくなってしまいます。そうなると、印象を残せないことがほとんど。あまりに遅いと書記ではない人が途中から議事録をとってくれたり、まとめ直してくれたりして、実質的に役割が奪われてしまうことがあります。

書記がで知っておくべきWordの機能

- 長いカタカナ用語を一発で変換したいとき

→即効テクニック:ひらがなをカタカナにする - 重要な部分や決定事項を強調したいとき

→即効テクニック:文字を太字にする - 重要な部分や決定事項を強調したいとき

→即効テクニック:文字に下線をつける - 議論を階層構造で整理したいとき

→Lesson29:インデント:第3回 入力と文書作成のテクニック

【タイプ3】アイディアマンとして発言量を増やそう!

アイディアマンの勝ち方マニュアル

役職なしになった場合、アイディアマンとして発言量を増やすことが鉄則です。アイディアマンは複数人いることが多く、発言量を多く、質を高くすることで印象が残ります。意識するポイントは「別の角度から考える」と「『本当にそうか』を突き詰める」です。グループディスカッションは時間が短いことが多く、様々な意見が出きっていないまま、序盤の思いつきで出た意見が採用されることがあります。そこで、別角度から考えて網羅性を上げれば、よりもっともらしい議論になります。

役職がある人はいい発言をすることよりも、議論をスムーズに進めることに気をとられてしまいがち。そのため、議論が間違った方向に進んでいるのに誰も気づかないことがあります。議論に集中できる分、「本当にそうか」をチェックする視点を持ちましょう。

アイディアマンのデメリット

間違った方向に進んだ議論を軌道修正するのはいいことですが、残り時間が少ないとき指摘すると結論まで行きつかないことがあります。タイミングが重要です。

【タイプ4】タイムキーパーをしながら議論の推進をしよう!

タイムキーパーの勝ち方マニュアル

テーマ知識が少なくあまり発言できないと感じたときは、時間を気にしながら議論のペースを意識させることで参加している雰囲気を出すことができます。役割なしになって、何も発言できないよりはいいでしょう。役割があるので、何か発言したくなったときのハードルが低いこともメリットです。

タイムキーパーになるには

早いもの勝ち。

タイムキーパーのデメリット

慣れているファシリテーターになると時間管理までしてくれることがあり、その場合することがなくなってしまいます。タイムキーパーとして活躍することはあきらめ、アイディアマンとしての立ち回りに切り替えましょう。

【タイプ5】発表で印象を残そう!

発表者が向いている人

- 説得力のある話し方ができる

- ぶっつけ本番への対応力が高い

- PowerPointなどを問題なく使える

発表者の勝ち方マニュアル

議論中に目立った活躍ができなかったときは、発表で印象を残しましょう。要点を整理して完結に発表したり、質疑応答にスムーズに回答できたりするといいですね。

発表者になるには

早いもの勝ち。ファシリテーターや書記が担当することがあるので、積極的に意思表示しましょう。

発表者のデメリット

発表の練習時間や質疑応答の想定問答を準備する時間がなく、ぶっつけ本番が苦手な人は大変。また、全員で発表するときはこの戦略をとることはできません。

いますぐできる!グループディスカッション対策4選

ここからは、いますぐ始められる対策を紹介します。1人でもできるので、ぜひ実践してください。

1.フレームワークを押さえる

グループディスカッションをスムーズに行うため、まずしてほしい対策はフレームワークをきっちり押さえること。フレームワークとはアイディア整理に使える、一般的に知られた考え方の枠組みです。フレームワークを理解することで、抜けなく漏れなく(MECEに)話を進められるようになります。フレームワークを互いに知っていれば、話の構造化に時間がかからない利点もあります。知らずにレベルの高いグループディスカッションに参加すると、取り残されることがあるのできちんと学習して臨みましょう。

こんな人におすすめ

- 論理的思考に苦手意識がある人

- 対策を始めたばかりの人

注意点

フレームワークを使って話をきれいに整理することが目的になってはいけません。結論を出すためのツールであることを念頭において使ってください。理解できていない参加者が多い場合、使うと逆に混乱を招く可能性があります。

重要なフレームワーク集

重要度★★★

正直、これらだけ覚えておけば大体のグループディスカッションで困らないでしょう。

重要度★★☆

マーケティング系のテーマで使えるフレームワークです。

重要度★☆☆

時間が長いグループディスカッションでは使えるかもしれませんが、使うのは少し大変なのであまり出番はないかもしれません。余裕があれば見る程度で十分です。

2.1人グループディスカッション(ケース)をする

1人でグループディスカッションに出るようなテーマを解くのもいい練習になります。グループディスカッションの例題を使い、時間内に結論を出し、発表まで行いましょう。1人で数人分を演じるわけではありません。この練習では、どのような流れで結論を導くのかを知り、時間内に結論を出すペースをつかんでください。練習を重ねることによって議論の全体を見通すことができ、ファシリテーター力がつきます。ケース面接の対策本や、動画を参考にしながら行うと効率的です。

おすすめの対策本

注意点

- 他人とのコミュニケーションは練習できない

- 客観的なフィードバックは得られない

3.議事録をとる練習をする

YouTubeなどにあるグループディスカッション対策動画を見ながら、議事録をとる練習をしましょう。自分のタイピングやPC操作の速さで実際のグループディスカッションについていけるか確認できます。追いつくのが難しいと感じたら、タイピングの練習やPC操作の基本・便利機能の使い方を学習しましょう。

こんな人におすすめ

- 議事録をまったくとったことがなくて不安な人

- Wordの使い方に不安がある人

- タイピングの速度に自信がない人

注意点

- 客観的な評価はできない

- 議事録をとりながら自分が発言する練習はできない

4.身近な人と練習する/対策会に参加する

身近にグループディスカッション対策をしたい人がいたら、一緒に練習しましょう。身近な人では気まずく感じる人や、周囲にグループディスカッションの練習をしたい人がいないときは、大学や企業が開催しているグループディスカッション対策会に参加するといいでしょう。グループディスカッション対策会では、本番の選考と近い状況で、役割分担や初対面でのコミュニケーション能力が鍛えられます。無料で参加できるものが多く、なかには丁寧なフィードバックや企業からのスカウトが手に入るものもあります。

こんな人におすすめ

本番に近い状態での練習がしたい人

注意点

いつでもできる練習方法ではないので、選考本番に向けて計画的な準備が大事

まとめ

グループディスカッションはしっかりとした対策を必要とします。一方で対策することで力を伸ばし、通過する可能性を上げることができる選考ともいえるでしょう。基本をしっかり押さえたうえで練習を重ね、自分の特性や能力にあった戦略を見つけてください。

最後まで読んでくれたあなたは、グループディスカッションへの不安が少なくなっているはず! 今すぐ対策を始めて、就活成功への一歩を踏み出してください。

PC操作に不安があるなら「MOS」がおすすめ!

就活をスタートして、Excel・Word・PowerPointなどOffice製品の使い方に不安を感じたことがある人は「マイクロソフト オフィス スペシャリスト(MOS)」がおすすめ。

MOSは、マイクロソフト社が主催するOffice製品の知識・操作スキルを客観的に評価・証明する資格試験です。MOSを学習・取得することで、効率よくOffice製品の使い方を学ぶことができます。

また、MOSは世界に通用する国際資格であり、PCスキルを客観的に証明できます。履歴書の資格欄に記入できるMOSを取得するのも就活で差がつくポイントの1つになるでしょう。